如何确保web3革命发生在中国

0、前言

印象中,关于web3的热烈讨论一共出现过两次。

第一次是2021年12月9日,在美国众议院举行的加密货币听证会上,共和党众议员 Patrick McHenry 发出了如何确保 Web3 革命发生在美国?的鼓励性提问,一时间掀起了海内外关于web3的大讨论。

第二次就是最近两天,朋友圈疯转了两篇观点相反的关于web3的文章,分别是虎嗅的《Web3革命:逃离、信仰、大迁徙》和量子学派的《Web3.0,与中国无关》,他们都是我非常关注的科技媒体,不过在关于web3这件事上,两篇文章都缺乏更深度的分析,区别仅仅是一个不痛不痒的描述现象,一个带有情绪输出而被删除。

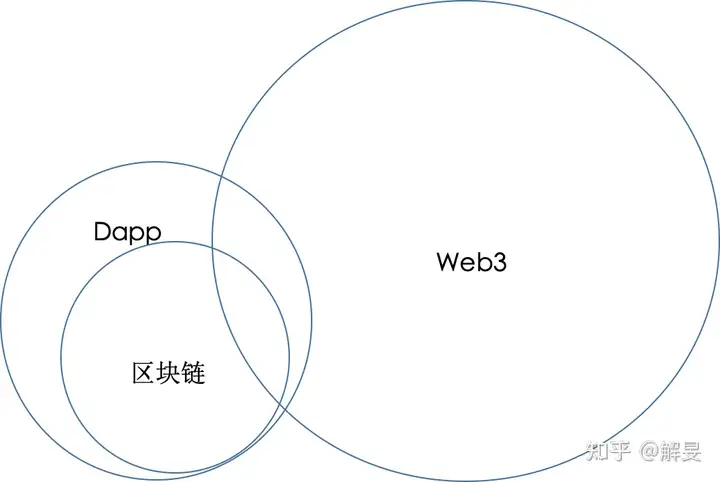

这两波讨论的所谓主流观点,都是将web3和Dapp甚至和区块链公链画上等号,最后得到一个不恰当的结论——中国没有web3的土壤。

我认为,目前主流的关于web3的认知观点是不准确的,甚至对web1和web2的观点也不具备说服力。所以本篇文章将带大家拨开各种营销话术的迷雾,重新认知和定义web的三个阶段。在搞清楚web3的真正含义后,我们再来分析如何可以让web3革命发生在中国。

如果没有耐心看全文,以下是本文的一些核心观点:

1、主流关于web1、web2、web3的认知都是错误的

2、web1是简单交互、web2是异步交互和数据个性化、web3是数据分散和可信计算

3、web3需要解决web2数据和业务集中的问题,区块链并不能解决这些问题,所以web3不是区块链生态

4、web3是关于数据治理的,语义网、DID、隐私计算、数据管理是web3的关键技术

5、从打破web2数据垄断的角度出发,web3和国家政策趋势是一致的,web3革命可以发生在中国1、重新认识web的三个阶段

我们先来看看主流的观点里,web的三个阶段分别是如何描述的,常见到的是如下描述(来源于A16Z合伙人Chris Dixon):

Web1.0为可读(read);

Web2.0为可读+可写(read+write);

Web3.0则是可读+可写+拥有(read+write+own)。

至于什么中心化、去中心化,什么信息价值的区分都是想当然的扯淡,我们就不浪费时间分析了。

首先,我们来看看web1和web2,web1不可写吗?显然不是,我只用说一个词即可证反——论坛。

作为bbs升级版的网页论坛,最早可以追溯到1985年的well,而在1995年之后,得益于Netscape和IE的发展,包括水木清华在内的国内外知名bbs,都开通了www的访问方式。可以这么说,从伦敦的Tim Berners-Lee爵士发明了web(http+html)以来,网络论坛这种可读可写的web应用就伴随着web的整个发展史,直到今天依然有他独特的活力。

除了论坛,还能举出来的反例包括但不限于类似榕树下的文学站、chinaren校友录(2000年上线)等。

所以,我们不该用可读可写来区分web1和web2。

那么web1和web2之间应该如何区分呢?如果你是个互联网早期用户,你会不会觉得有那么段时间,网上冲浪的世界里不再是单一的门户网站和水贴泛滥的论坛,那种丰富多彩的web应用突然间就多起来了呢?而这种web应用的用户体验都是如飘柔般顺滑呢?

是的,这就是web1和web2最本质的区别,web1只采用简单的样式表和HTML,交互是需要刷新的表单提交,页面表现不丰富,用户交互不顺畅;而web2以CSS3、AJAX、FLASH等页面交互技术的成熟为基础,实现了更丰富的页面表达和更灵活的异步交互体验,从而把网站升级成为了服务,解决了web1时期页面简陋和交互不畅的问题。

如果你不理解上面的技术名词没关系,你只需要知道,web1时代没有那么多丰富的应用,不是不想,而是由于技术限制不能,真正让web1进化到web2的不是所谓商业模式,而是技术。

然后,我们来看看web3的拥有这个描述,这个描述相当的模糊,拥有什么呢,用户不可能拥有整个应用。拥有治理权吗?我想在大部分项目中,治理权依然集中在大鳄或巨鲸的手里。拥有数据吗?似乎现在不管是传统互联网还是区块链,用户都没法真正拥有数据。

没错,主流观点认为区块链是用户拥有自己的数据,其实区块链上的数据都是公开透明的,从数据的角度看,区块链就相当于一个开源平台,大家把自己的数据无偿的开源在这个数据平台上,谁都可以来用,至于别人用了这个数据给不给你分利益,那就看项目的良心了。

那么web3究竟应该怎么理解呢?让我们退回到最开始的需求上,为什么会出现web3?因为不满于web2的现状。web2有哪些问题呢?不管是首提web3的Tim Berners-Lee爵士还是被圈内人称为web3之父的Gavin Wood,在这一点上是没有分歧的,李爵士对滥用的广告和付费、失去对个人数据的掌控的网络现状的愤怒以及Gavin Wood对于棱镜门无处不在的隐私窥探的担忧,都指向了一个核心问题——过度的中心化。

过度的中心化,就会导致业务权利滥用(比如某信限制某宝、meta限制某些国家的ip等)以及用户数据的滥用(比如某信和某乎的数据互通、某音对你的智能推荐等)。如何解决这个过度中心化的问题,才是web3也即下一代互联网的核心需求。

那么以去中心化为核心特点的区块链及Dapp,是不是和web3就可以划等号了?很遗憾,也许包括我本人在内的区块链从业者们都希望区块链能成为一个真正去中心化的基础设施,但目前的区块链生态仍然相当的中心化。

是的,这个结论也许会惊掉你的下巴,别急,我们暂且不提近期大家趋之若鹜的各类中心化的性能公链(solana、bsc等),就来分析一下以下几个被忽略的事实:

1)OpenSea是去中心化的吗?不是,虽然它有智能合约来执行交易的最终结果,但是它的铸造和挂单过程是不上链的,撮合交易是在中心化的数据库中匹配的,也就是说OpenSea是可以不给你显示某些挂单的,在你想买某个NFT时,也是可以在成交时机上搞点小动作的,他们内部员工建老鼠仓的事情也不是没有被报道过(coindesk报道)。

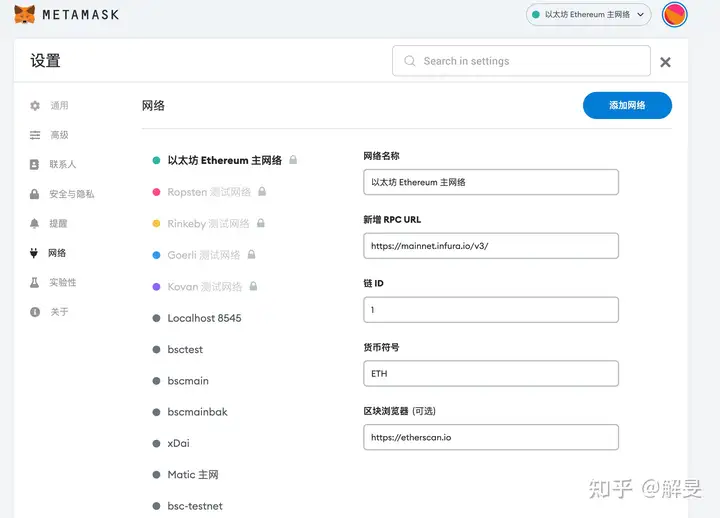

2)各种主流的DEFI项目是去中心化的吗?看上去是,所有的计算和数据都在链上,但是看看你用的小狐狸MetaMask,以及MetaMask背后连接的默认节点服务器Infura吧,你会发现,你的上链过程被控制在一家叫Consensys的公司手里了。

3)就算这些中心化的服务不作恶,就算Dapp运行在最去中心化的POW公链上,也不能保证唯利是图的矿工合理安排你的交易在区块中的位置,矿工贿赂了解一下?即使搞MEV攻击的最顶尖的黑暗森林科学家们,也要把大部分的利润分给矿工。是的,几乎所有的区块链参与者都在为矿工或者验证者们打工!而且区块链中的数据存储也不是去中心化的,而是多份冗余的集中存储的,数据的所有权归整个网络,而不是用户个人。

那么如果连区块链都不能保证去中心化,那我们该如何实现web3呢?其实上文多次提到的web之父Tim Berners-Lee爵士早就给出了答案,他在2001年提出了语义网(Semantic Web)并且亲身参与了一个极其web3的项目Solid。

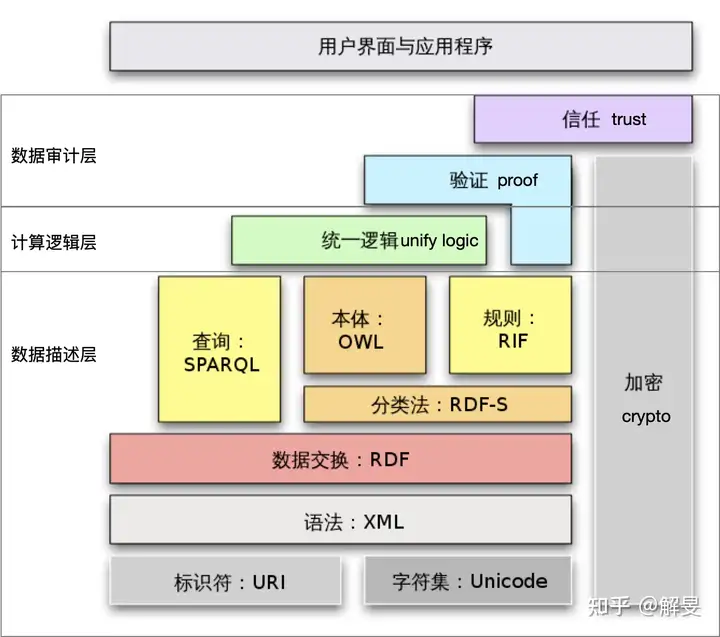

很多人看到语义网的描述和架构就望而却步了,其实我们忽略掉一些晦涩难懂的专有名词后,语义网的核心部分可以清晰的分为三层,分别是数据描述层、计算逻辑层和数据审计层。

数据描述层主要用来统一数据的组织规则和内在联系,这样就可以从数据结构的层面打通现在web2的一个一个数据孤岛。做机器学习的人应该深有体会,当数据源来源于不同服务时,比如微博的数据和twitter的数据,在进行模型训练之前,要经过非常繁琐的数据清洗和数据格式的统一工作,这部分工作有时候甚至需要人工来一条一条数据的完成,这一点都不机器学习。而如果网络上所有的数据都采用描述层定义的这些规则和格式来存储和传输,那无疑可以为上层的统一计算逻辑和验证提供基础,也就进而可以实现数据的非集中化存储。

计算逻辑层可以理解为公开的统一计算程序运行环境,类似于智能合约虚拟机的概念,在统一的数据格式的基础上,采用公开透明的方式来运行项目的业务逻辑,需要的数据从数据源头处调用,计算产生的数据按照统一的规则存储(由于源头数据和计算逻辑公开,计算结果公开或不公开都无所谓,也可以存储回数据源头处表示某些状态的改变)。

数据审计层是语义网的关键所在,这一层通过对计算结果的验证,来确保在去中心化的环境里参与各方可以诚实的使用数据和计算逻辑,进而达成某种信任机制。区块链可以是这一层的实现方式,换句话说,这一层不仅仅有区块链这一种实现方式。我们知道,区块链之所以可以去信任化,本质上是依靠公开数据和计算规则的多方审计机制,对于审计结果中行为不一致(作恶)的参与方,通过算力(pow)、质押物(pos)、选票(dpos)的惩罚机制,来提高不一致的行为成本。所以,即使我们不采用典型的区块链方式,也可以通过其他审计+惩罚的机制来确保信任的有效,例如带有零知识验证机制的数据库和DID黑名单(后文会解释DID的工作模式)。

通过以上的架构,语义网可以很好的减少在数据交互的过程中,机器与机器以及人与机器的摩擦,让数据和业务的去中心化成为可能,接下来再通过DID、隐私计算、数据管理等技术确保用户拥有数据的自主权,形成完整的web3闭环。区块链只是语义网审计层的一种实现方案,也可以说是web3的可选技术之一。

综上,我们重新认识的web三个阶段应该这样描述:

web1.0:以同步表单提交为主要交互手段的单一业务模式网站

web2.0:可异步交互且可根据用户数据个性化展示的网络服务

web3.0:数据所有权分散且计算可信的分布式网络应用

2、web3的关键技术

除了语义网所涉及到的一系列数据组织和验证技术外,web3还有至少3个非常关键的技术,分别是DID、隐私计算和数据管理。

DID(Decentralized Identifiers,分布式身份)是一种去中心化的可验证的数字标识符,具有分散验证、自主可控、可移植等特点。

这里要提醒一个误区,有些人认为DID是为了把用户所有的身份、账号、区块链地址统一管理起来,这种观点是不准确的。DID是通过签名和隐私隔离技术,让用户的身份信息分离开,用户通过生成可验证表达,只提供应用需要用到的身份信息。例如用户玩游戏要求18周岁以上,你只需要提供超过18岁的可验证表达,而不需要提供具体几岁亦或是上传整张身份证。

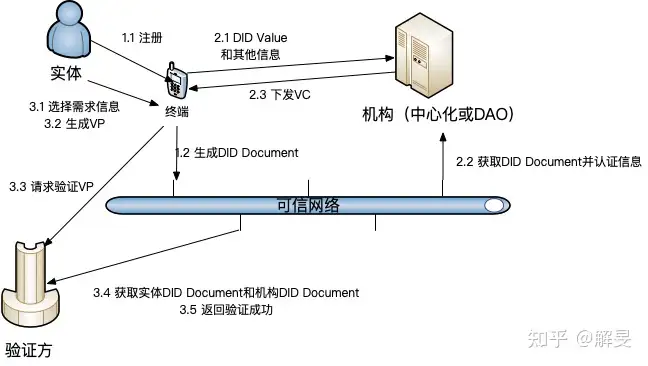

通常,分布式身份在场景中包含注册、声明、验证三个流程,如下图所示:

注册:一个实体可以离线注册多个身份,每个身份被分配唯一的DID值和与之关联的公私钥对,形成DID Document,存储在区块链或者可信云端。不同的身份之间没有关联信息,从而有效地避免了所有者身份信息的归集。声明:该实体用自己的其中一个DID向某机构(也有一个DID,可以是现实中的权威机构,也可以是分布式自治组织DAO)请求一个VC(Verifiable Credentials,可验证声明),机构认证完成后,就签名下发一个和DID关联的VC给到实体进行离线存储。VC中包含有权威机构所知晓的该实体隐私信息(如姓名、性别、住址等等)以及权威机构的签名。验证:实体选择场景方所需要的信息生成VP(Verifiable Presentation,可验证表达),场景方对VP信息进行验证,从而确认该DID是否可参与其中。

隐私计算不用多说,用户自己掌管了数据后,不能像区块链那样把所有的数据都公开透明化,而是在需要参与业务计算时再上传隐私计算交互后的数据,从而让用户的隐私数据可用不可见。

目前国内已经存在大量宣称做隐私计算的公司,但是可以观察到,大部分公司的主要精力在联邦学习领域,也就是专注在处理大数据的隐私计算。而web3所需要的隐私计算是小数据高频率的隐私计算,需要更少的网络交互和计算时延,除了借助TEE(可信执行环境)的硬件能力,还需要更高效的隐私计算算法。

数据管理技术是一项综合的技术,最终用户端的形态可能是一个手机钱包,管理用户的DID和各种数据,这些数据可以离线存储在智能终端里(手机或物联网设备),也可以托管在一些数据托管服务上。

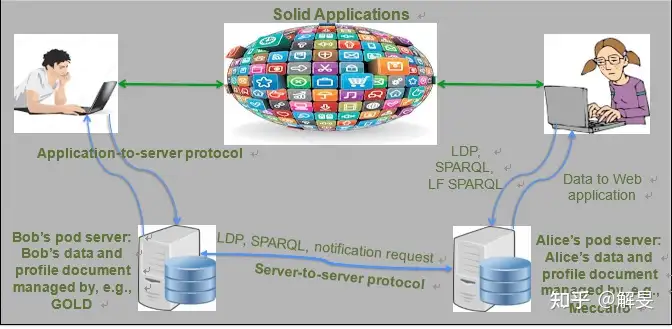

一直在为实现web3而努力的李老爷子,已经于2018年开始了这方面的创业,他创办了inrupt公司,该公司的使命是将合法的数据所有权恢复给每个网络用户,并推出了一个叫做Solid的项目。Solid背后的想法既简单又强大,用户的数据存在于一个由用户控制的Pod(Personal Online Data Stores)中,用户的设备(计算机、手机、IoT等)生成的数据将写入Pod。用户在项目之间移动时,Pods中的数据可以得到互认。

3、web3革命发生在中国需要哪些条件

通过以上的分析,如果我们把web3理解为用户可以自己管理和使用自己数据的网络应用新范式,我认为web3的革命是可以发生在中国的,这和当下中国的反垄断以及数据要素改革是契合的,但是仍然要满足以下条件才可能发生:

首先,需要我们国内的主流学界和工业界能够对web3有清晰的认知,抛开海外主流观点影响,重新定义适合我国国情的web3,这样的web3,要能真正解决我国web2数据垄断和业务权利集中化问题。切忌把web3和区块链画等号。

其次,国家政策层面,在隐私保护和数据要素分配改革方面要出台行之有效的政策,规范数据交易市场,自上而下的推动web2向web3发展。尤其在数据要素分配方面,考虑到数据要素已经成为新时期的重要生产资料,如果能从数据治理的角度有效指导互联网生产关系的变革,将在一定程度上促进各行业生产力的发展。

最后,需要更多的人才和机构投入到web3的技术和产品中,能够尽快完善落地DID、数据管理和语义网的协议标准,推出比web2巨头们更有吸引力的web3应用,从而引爆下一代互联网革命。

4、写在最后

我是个区块链行业的从业者,我其实很早就已经深刻的认识到,区块链革命不可能发生在中国,但这不影响我们迎接web3的革命。

也许我们没有DAO的土壤,也许我们只会跟在老外屁股后面搞defi土狗仿盘,也许我们在NFT领域要永远被老外们的审美牵着鼻子走,也许我们看不上公链权利顶端的矿工而要把他们撵出去,也许国产公链最终都成了搞联盟链的外包公司,但web3革命无关金融风险,也无关意识形态,只要我们向往隐私保护和数据自主权,国家也愿意帮我们解决数据垄断的问题,那web3革命就可以发生在中国。